中共山东省委宣传部 All rights reserved

鲁ICP备19024540号 鲁公网安备 37010202000111号

技术支持:山东省互联网传媒集团

山东大学崔大庸教授主持的国家社科基金项目《洛庄汉墓陪葬坑发掘报告》(批准号12AKG001),2018年6月结项,鉴定等级为优秀。

项目的阶段性成果:

洛庄汉墓位于济南市章丘市(2017年改设为区)枣园镇洛庄村西约1公里的平原上,西距汉代济南国(郡)治所约6公里。1999年6月26日,因取土在墓室的南侧暴露出一批铜器,章丘市博物馆闻讯进行了紧急清理,共出土各类铜器达90余件(后被编为5号坑)。当年7月8日至8月22日济南市考古研究所,对洛庄汉墓外围所暴露出的陪葬坑进行了抢救性调查和清理工作。发现大型陪葬坑9座,出土各类遗物400余件。到2002年春节前,经几个阶段的工作,共在墓室周围发现处于不同层位和不同类型的陪葬坑和祭祀坑36座,在东墓道南北两侧发现几组罕见的建筑遗迹,前后共出土各类遗物3000余件,基本探明了遗迹分布情况。因其具有的重大学术价值,被评为2000年度全国十考古发现之一。

一、规模宏大的封土

经钻探和地表勘察,封土平面基本呈方形,底部边长约150米,现存封土最高处距原地表3米,最低处不足1米,绝大部分已成为农田,破坏相当严重。封土夯筑而成,近墓室部位及上部较坚硬,四周渐次变松。据村民介绍和早期文物普查资料可知,其封土堆的高度原来约在20米以上。

墓葬方向基本为东西向,平面结构呈“中”字形,东西墓道由内向外呈阶梯状收缩,东墓道长近100米,西墓道长约40余米。从封土及墓室局部剖面可看出,墓室分为两部分:下半部分为在原地表向下挖掘而成墓室,此处暂称之为地下墓室;后又在地下墓室开口面上的周边,夯筑起一周高约2米左右的“围墙”,形成一个大墓圹,暂称之“地上墓室”。地上墓室开口面积约35米×37米,向下内缩成阶梯状与地下墓室相接。这种“地上墓室”的做法,在山东地区战国时期的大墓中多有所见,因此可以判断为其总体结构具有齐文化的地域特点。

二、已见诸侯王墓中陪葬坑和祭祀坑数量最多

洛庄汉墓所发现的遗迹现象,大致可将其分为三大类:第一类为大陪葬坑;第二类为小陪葬坑;第三类为建筑遗迹。其中各类陪葬坑计有36座,是目前所知诸侯王墓中发现数量最多的一座。按这些遗迹在墓葬开口地表及在封土中开口的不同层位,他们分属于三个层次。

第一层,均为小型坑,开口与地上墓室的高度同属一个平面,打破夯土,主要分布于西墓道南、北两侧较远的地方,这些避开西墓道中部的遗迹呈两翼状分布于墓道和墓室南北两侧。这一层开口的祭祀坑共9座。

第二层,也为小型坑,开口距原地表1米左右,打破夯土,主要分布于西墓道之上和东西墓道两侧较近处。共12座。

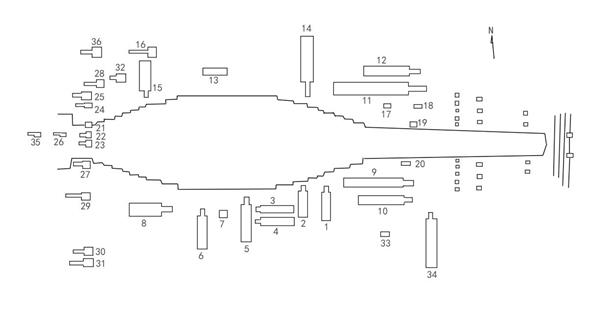

第三层,15座大型陪葬坑(1~12、14、15、34),均开口于原地表,即与地下墓室开口同属一个层面。这些大型陪葬坑大体以墓室为中轴线,南北对称排列,南侧数量略多于北侧,有的成双并列而排,有的单处一地,但大体上可看出一些规律。

陪葬坑位置平面图

三、陪葬坑的性质复杂多样、内涵丰富

36座陪葬坑按其性质大体可以为成以下几种。

(一)兵器类

主要有1号坑和2号坑,这两座陪葬坑破坏均较严重。其中1号坑仅北部剩1米余,未发现任何遗物。从已破坏的坑边地面散落着不少铁铠甲残片,及村民传说,这里曾出土过成束的箭镞之类文物,故推测此坑应为随葬兵器的陪葬坑。2号坑仅南部残存一小部分,在底部发现2处盾牌的残迹,推测此坑也为兵器坑。

(二)仓储类

主要存放生活用品及与相关动植物,计有3、4、5、6号四座陪葬坑。3号坑位于主墓室南侧,东西向,坑内随葬品自西向东为:2件漆案,其上各有一枚“吕大官印”的封泥。中部有陶器,东部主要是炭化的谷物和动物骨骼,特别重要的是在其间发现了10多枚封泥,均为“吕大官印”。4号坑东部主要放置着各种禽类,有鸡、各种鸟类等,另外还发现一箱鸡蛋和一些鱼骨。西部放置漆木箱,附有合页、铺首衔环等铜质饰件。入口处堆放有约100公斤的木炭。出土“吕内史印”封泥5枚。

5号坑呈南北向,在北部约3 米见方的范围内清理出铜器90余件,种类有鼎、盆、匜、勺等,大多数铜器上均有带“齐”字铭文。剩余的部分主要随葬有大量漆器和陶器。个别漆器底面刻有“齐大宫”、“北宫”等铭文。另外在坑的西南角和中部发现2套铜权和4件铜量器及“吕大官丞”封泥1枚。6号坑与5号坑同向,但相距较远,仅存残底,出土带有天干地支的长方形骨牌、泥丸半两钱。

(三)“探测水源类”

7号坑在墓室南侧正中,基本呈正方形,深达11.6米,直到基岩。坑内填土纯净,未经夯打,除在坑底发现一小片灰烬痕迹外,未发现任何遗存。结合该坑在墓葬中的特殊位置,以及该区域现代水文地质特征,推测其应属为修建墓室而进行地下水位探测的特殊遗迹。此观点如能成立,将是我国古代墓葬首次发现的此类属性的探测坑。

(四)仪仗类

主要有8、10、12、15号坑,他们分别位于墓室的四个角,显系有意安排。坑内主要埋葬的是仪仗类的木俑、木马和木偶车,均腐朽殆尽,仅能从部分彩色痕迹看出种类。如木俑的种类有仪仗俑、御俑、牵马俑等。木马有白、黑、枣红等颜色。另有成排的木质偶车等。汉初的陪葬品中仪仗类一般多见陶制品,而洛庄汉墓陪葬坑中发现如此大量的木制品,在同类墓葬中尚属罕见。有的学者提出这是级别高的象征,有的学者认为是地方特点,但因没有更多的直接证据,尚不好作出最后的判断。

另外,在16号坑和36号坑中还出土了大量泥制兵俑方阵,也可归入此类。

(五)车马出行类

9号坑和10号坑当属此类,他们分别紧靠着东墓道的南北两侧,位置突出。其中,9号坑内有土生马7匹,犬10只。其中有6匹马为成对放置,周围出土有纯金、鎏金、青铜、铁质、骨质等马具与马饰,计有300余件。其中纯金马饰泡共计40件,总重量600余克。10只犬位于坑内的最西部,均有用铜环和海贝组成的项圈。需要特别指出的是,9号坑的马具极具特色,大部分是具有北方草原风格的饰件,而且是品质越高的越具有北方草原的风格。如大量的金器几乎全是同一风格,有些在中原地区,甚至北方草原地区也属首次发现,如纯金的熊头饰等。还有个别的骨制品,其制作方法和纹样,均富有北方草原风格。如此集中地出土一批北方草原风格的马具,且出自于“原配”的马身上,尚属首次发现,其性质及背后所包涵的历史信息,当引起足够的重视。如果再与墓主人的特殊身份相联系,这批特殊马具、乃至马匹的来源,将是一个极其重要的课题。

而与9号坑马具形成鲜明对比的是11号坑中马车,有铭文显示,这批马车则来源长安的官府。11号坑共埋葬有三辆大车,每车驷马,车马饰件齐全,均为实用马车。其中1号车为立车,2号车为安车,3号车为一辆大安车,或为辒辌车。这三辆车,均“金涂五末”,“朱轮华毂”,完全符合诸侯王一级的配制。

(六)乐器类

只有14号坑属于此类。共出土整整一坑乐器,共有140余件,主要有青铜编钟一套19件,编磬六套107件,瑟7面,建鼓一架,悬鼓一架,竽(笙)1件,錞于钲铎一架3件,铜铃一套8件,瑟钥3件等。经权威音乐考古专家鉴定,均为实用器。特别是14件钮钟经测试就有4个八度,仅比曾侯乙墓少一个八度。而一次发现107件编磬,几乎相当于汉代发现的实用编磬之和,且经测音鉴定,音阶齐全,音色优美,可直接演奏古今乐曲。这批乐器的发现在音乐考古史上占有极其重要的地位。

另外,在36号坑还发现了泥俑“演奏队”,和木制的编磬等小型明器。

(七)动物类

仅见于34号坑,之所以将其单独列出,是因为这座陪葬内全部埋葬的整只的动物,计有猪、羊、狗、兔等,仅暴露出可清点的就达130余具,其与其他陪葬坑中只出土局部动物骨骼完全不同,可看出其中的特殊作用。一次用这么多活体动物随葬,在以往的考古发现中还极为罕见。

(八)祭祀坑

洛庄汉墓发现大量的小型陪葬坑,他们与大型陪葬坑不在一个层位上,因此有的专家提出称其为“祭祀坑”比较合适,我们也认为,这种叫法有利于与大型陪葬坑区别,故从之。

这类祭祀坑的建造方式和形制基本相同,平面或方形或长方形,均有向西开的通道,坑内用多少不一的圆木竖立四周,顶部也大多用圆木封顶。坑有的为单层,有的为三层,主要陪葬少量木俑、木马、木偶车,以及少量陶器、漆器等,个别见有动物、鱼类骨骼等。其中比较特殊的是16号坑和36号坑,两坑内出土了大量泥制兵俑,并可看出似为按“军阵”排列,且手中均持有“兵器”,背面画有箭箙。这种用泥制俑作为随葬品的做法,在此前的考古发现中极为罕见,现在还无法判断出是地域文化的特点,还是因制作时间关系而形成的“急就章”。总之,这批泥俑虽不是很“起眼”,但也应引起学术界的关注。

此外,这种类型的祭祀坑在以往各种规模的汉代墓葬考古发现中极为少见,且分布于地上墓室这一层面,显然是在封土建造过程中修建而成的,这种修建过程中的特殊活动当然应有其重要用意,但囿于此前此类遗迹几乎未被发现过的客观情况,要在这里将其说清楚显然也不是一件容易的事。这种现象是齐地固有的传统呢,还是一种新的“发明”,还需作进一步的深入探讨。

(九)东墓道两侧的“礼仪”建筑遗迹

汉代原地表发现的另一组重要的遗迹现象是位于东墓道南北两侧的一些“夯土”遗迹,它们南北成排,相距非常有规律。这些遗迹面积大小不一,小的只有40厘米见方,大的也只有1平方米多一些。其共同的特点是,表面平整,有明显的夯打整平痕迹。经解剖其下实为柱洞。

如K207其东西通长172厘米,最深处42厘米。主柱洞为先挖一圆形深穴,然后在中心立柱,周围回填土夯实,解剖时只见一直径32、深35厘米的小洞,应为原来柱子的直径。此坑表面夯打的很好,看不出有一丝柱洞的痕迹,这就证明了这些柱洞是在建筑物用完后,拔走柱子,重新回填的。也就是说,这里的建筑物存在的时间是在修墓或入葬时,为举行某种仪式而特意修建的,待墓葬回填后,便把这些建筑拆掉,并将柱洞重新回填夯平。可见,这片建筑遗迹的意义是非常重要的新现象。这在以前的同类墓葬考古中也属极为少见的现象,对于研究汉代高层次葬礼具有重要学术价值。

四、墓主是汉初吕国国王吕台之墓

从目前所发现的墓葬形制和出土遗物综合分析,其年代应在西汉早期。从陪葬坑中发现的“吕大官印”、“吕内史印”、“吕大行印”等带“吕”字的封泥来看,该墓应与吕姓有关。《汉书·高五王传》:“明年,惠帝崩,吕太后称制。元年,以其兄子鄜侯吕台为吕王,割齐之济南郡为吕王奉邑。”《汉书·异姓诸侯王表》又载:“惠帝七年初置吕国。高后元年四月辛卯,王吕台始,高后兄子。高后二年,台薨,谥曰肃。子嘉嗣为王。高后六年,嘉坐骄废。十一月,王吕产始。高后七年,产徙梁。十一月丁巳,王大始,故平昌侯。”这4位国王中只有前两位在位时都治济南,而吕嘉先是被废,后在灭吕中被诛,因此洛庄汉墓的墓主人应是第一任国王吕台。吕台就国后第二年即去逝,因此该墓葬的年代应为公元前186年之后。洛庄汉墓西距汉济南郡治东平陵城仅6公里,这在地理位置上也当为吕台墓提供了证据。

另外,从文献记载可知,西汉时期只有吕后时期封过一次吕国,而从出土的吕姓封泥也可确定,洛庄汉墓的年代不会超出西汉早期吕国存在的阶段,即公元前187~180年之间。应属目前我国发现的汉代诸侯王陵中年代较早的一座,也应是已发现的唯一的一座吕姓诸侯王墓。正因为墓主处于吕氏最兴盛之时,加上其特殊的身份地位,才有如此规模宏大、结构复杂、极具豪华的陪葬配置。

责任编辑:作者:崔大庸